«Место, куда ходят за культурой»

Антон Флеров о том, как Мариинскому театру удалось совместить несовместимое и что из этого вышло.

Новейшая история Мариинского театра производит странное впечатление. Главный наследник российских имперских традиций, пронесший флер аристократизма через всю советскую историю и засохший в прекрасную, но безжизненную икебану академизма в позднем Советском Союзе, в последние десятилетия Мариинский театр вдруг начал бешено развиваться. Премьеры сыпались как из рога изобилия. Оркестр, балет, солисты, хор, кордебалет получали восторженные отзывы в стране и, кажется, еще более восторженные — за границей. Театр моментально превратился в одну из главных компаний в мире и фетиш национального музыкального сообщества. Творческие завоевания подкреплялись хозяйственными (здания, рекорд-лейбл) и, как необходимое для национального контекста следствие, политическими.

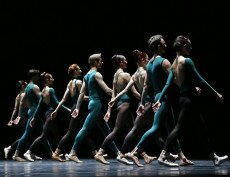

Мариинский балет задавал новые эстетические идеалы, вызывающие либо восхищение линиями и графикой, либо гимнастическую идиосинкразию. Фестиваль «Мариинский» в какой-то момент стал чуть ли не главным мировым балетным форумом. Логистическая машина Мариинского оркестра позволяла играть сразу в нескольких точках мира, провоцируя фанатичную преданность и критику за несобранное звучание. Мариинская опера обеспечила работой чуть ли не всех мировых оперных режиссеров вплоть до третьей степени. В домашнем репертуаре фестиваль сменяет фестиваль, провисая сильфидами и фортепианными концертами лишь на время гастролей труппы.

И все это буйство, априори противопоказанное всему академическому, кажется тем более странным, что никак не влияет на профессионализм продукции Мариинского театра. Кажется, что интенсивность работы и сверхнапряженный гастрольный график лишь провоцируют, а заводских масштабов персонал кажется весь состоящим из неслучайных людей. Кажется, что диктатура, установившаяся в Мариинском театре, служит для коллектива скорее алиби и индульгенцией на случай трудностей и несостыковок, нежели препятствием в каждодневной работе. Кажется, что открытие новой сцены воспринимается не как увеличение нагрузки, а всего лишь как новая форма работы. Более того, кажется, что ни молниеносные перемещения, ни даже международный успех не отменяют петербургскую сонливую неспешность каждого из протагонистов этого успеха.

При этом аллюзии на историю при объяснении того, чем же является Мариинский сегодня, кажутся какими-то обязательными речевыми формулами, содержание которых мало соотносится с действительностью. Традиции, если и действуют, то не через прямые каналы, загнаны в подвалы и на чердачные лестницы. И еще, кажется, в зрительный зал…

Потому что вопреки своему творческому, коммерческому, любому успеху Мариинский театр остался городским, публичным театром в самом его буржуазном значении. Местом, где собираются, куда выходят — и не для социализации с уже заранее определенным знакомым кругом. Местом, где сталкиваются разные социальные слои, разные возраста. Местом, куда ходят за культурой в ее социальном смысле — не за художественными откровениями (хотя, конечно, и в надежде на…), не за статусом, а именно за культурой. Местом, где пустой и переполненный зал отражает зрительскую оценку, а не политику распространения билетов. Местом, где иностранная речь не заглушает национальную. Местом демократичным в гораздо большей степени, чем даже представительные органы власти. И местом, где каждый старается стать соучастником странного акта создания красоты, что бы это слово ни значило.