«Только в Мариинском это возможно»

Балерина Екатерина Кондаурова — о любви к Петербургу, пользе работы в кордебалете и конкуренции между солистами. Интервью: Антон Флеров

— Можно быть универсальной танцовщицей — танцевать классику и современную хореографию?

— Это возможно только в театрах русской школы, таких как Мариинский, в классическом театре с классическим репертуаром. Если ты всю жизнь занимался только современным танцем, ты никогда не станцуешь «Лебединое озеро» так, как его нужно танцевать.

— Но этот канон существует только в Мариинском театре по большому счету.

— Да, но балет Мариинского видит весь мир. Когда мы приезжаем в Европу или Америку, говорят «другой дух», «другая пластика». Это именно русская школа, и я думаю, нужно хвататься-держаться за нее и хранить. Нужны люди, которые будут следить за сохранением классической формы артиста: педагоги, кто-то со стороны, ты сам в голове должен держать это. Так же со школой. Когда молодое поколение приходит педагогами, они вносят какие-то свои, бывает, хорошие новшества, которые нужны, но от старых канонов тоже не стоит уходить.

— То есть всегда должна быть какая-то дисциплина, какое-то ограничение? Но танец — это что-то про свободу.

— Это видимость свободы. Но без определенных правил это невозможно показать, не будет выглядеть так легко и красиво, если не будет четких движений.

— А почему вы работаете именно в Мариинском театре? Наверное же, были предложения?

— Я обожаю этот город и театр. Я, наверное, стала зависима от Петербурга. Когда я приехала первый год учиться, мне казалось, я никогда этот город не полюблю. Он ужасающее впечатление на меня произвел. Мне было 12 лет. Маленькая девочка, еще одна, у меня все осталось в другом городе. Все это было не хорошо. И принимали в школе меня не так, чтоб очень радужно: «А, девочка из Москвы? Оттуда выгнали, сюда приехала? Давай проходи». Но сейчас я не мыслю свою жизнь без Петербурга. Даже когда мы уезжаем в какую-нибудь безумно красивую страну, во Францию или в Японию, например, которые я обожаю, все равно скучаю по городу.

А постоянно работать заставляет, наверное, все то же: вера и патриотизм, может быть, глупый для кого-то. Только такие качества могут сохранить труппу и ее целостность. Многие уехали в другие труппы, даже в Европе, и они уже не выглядят так, как выглядели здесь. Сейчас театр приглашает тех, кто уехал, на какие-то спектакли. Они совсем иначе смотрятся: другие руки, другое мышление. Это сразу видно, когда артист выходит в спектакле. Может быть, это только мы видим, потому что это наш дом и все сакральное здесь.

— Где круче работать — в кордебалете или солистом?

— Конечно, круче солистом. Но это трудно сравнивать, это другая работа совсем. Когда я начинала, я 6–7 лет в кордебалете честно отработала. Я думаю, это очень развивает — и физически, и содержательно — получается, что ты знаешь спектакль со всех сторон. Если ты сразу вышел в сольной партии из школы, ты не знаешь, что во время той вариации делают сзади, сколько у тебя тактов до следующего выхода. Когда ты постепенно прошел все партии, начиная с последней линии, двойки, тройки, четверки, и вышел в балеринской, ты весь спектакль знаешь и свободно чувствуешь себя в нем. Ориентируешься на сцене, в музыке, можешь взаимодействовать с окружающими. Это тоже целостность спектакля. Для меня это была потрясающая школа. Я не жалею ни об одном годе.

— Есть конкуренция между солистами?

— Я на себе какого-то давления не ощущала. И у меня нет сил моральных завидовать. Мне хочется все свои бурлящее недовольство в профессии, в репетиции выкладывать. Я очень часто хожу смотреть спектакли других балерин и, если вижу какие-то необычные движения, переходы, все это в копилочку складываю. Это скорее соревновательное соперничество, чем злое. В хорошем смысле. Ах, она сделала три пируэта, и я тоже сделаю.

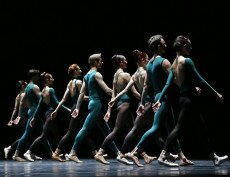

Есть балерины, которые танцуют все спектакли одинаково. Вот они такие, и это преподносится как индивидуальность. «Я так вижу». Но это неправильно. Нельзя танцевать индивидуально каждый спектакль по-своему, потому что, если его придумал хореограф и поставил так, он задуман именно так. Если в Баланчине не делать его джазовые мотивы, это уже не Баланчин, а Петипа, но под названием Баланчина. Не видишь тогда хореографии.

— То есть красота не является абсолютной целью спектакля?

— В кордебалете не у всех красивые ноги, они выглядят красивыми из зала. Красота на сцене — это плоды многочасовой работы и репетиторов, и девочек в кордебалете, чтобы они именно так стояли. Все это не просто природа. А красота должна быть, должно быть все очень красиво. Я думаю, что балет — это про красоту, танец изначально и был предложен всем для красоты.