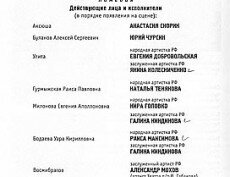

В спектакле ташкентского театра «Ильхом» «Полеты Машраба» средневековый поэт-дауншифтер вступал в экзистенциальный диспут с шейхом. Шейх, отстаивающий единоначалие и ценности государствоцентризма, обретал в исполнении артиста портретные черты действующего главы Узбекистана. По всеобщему мнению, именно это и стоило режиссеру Марку Вайлю головы — режиссер был убит при невыясненных обстоятельствах через год после премьеры.

За последнее десятилетие в отдельных театральных работах начали появляться политические мотивы, но достаточно ли этого, чтобы говорить о политическом театре как о мощном эстетическом явлении?С одной стороны, общество не ждет от театра трансляции политических идей, с другой — государство только задумывается над тем, чтобы потребовать эстетической поддержки действующего курса. Довольно узок и спектр заявляемых политических взглядов: наиболее радикальные художники современного театра придерживаются либерального мировоззрения — стихийного больше частью, нежели структурированного. И что касается географии — сейчас политические мотивы в театре — явление в основном столичной культуры. Упомянутая выше постановка в ташкентском театре — скорее исключение из правил.

В концепции всего действа это знаменовало наступление в России эпохи ностальгического паноптикума — сочетания традиций брежневского застоя и простонародной шансонной бульварщины

Политическая интонация в театре сосредоточена в движении документального театра («Театр.doc», Театр им. Йозефа Бойса или документальная программа театра «Балтийский дом»). Это вполне ожидаемо, но ведет к ряду проблем: установившееся тождество «политическое равно документальное» пока не дает шанса развиться политической сатире, жанру политического ревю или фарса, которого нет на театральной карте России (фарс «БерлусПутин» в «Театр.doc» — это событие политической жизни, но едва ли эстетической, художественной). При этом новая литература способна предложить такой материал сполна — и вопрос только в дерзновении художника, но традиция Владимира Сорокина, явленная им в ранней драматургии и поздней прозе, театром до сих пор, увы, не поддержана.

Если либеральные политические идеи в театральную реальность проникают более-менее ярко и последовательно, то консервативные и центристские — единичными случаями, в работах метров российской режиссуры. Юрий Любимов в «Бесах» (Театр им. Вахтангова) говорил о бессмысленности русского бунта, изображая бесов Достоевского исключительно карикатурно; Валерий Фокин в «Литургии Zero» (Александринский театр) провел параллель между рулеткой середины XIX века и идеями здорового образа жизни и экологического туризма — как прозападными игрушками, искушающими падкого до азарта русского человека.

Начало истории политического театра в постсоветской России принято отсчитывать с «Леса» Кирилла Серебренникова (в МХТ им. Чехова). В финале спектакля Гурмыжская и Буланов выходили в портретном гриме Аллы Пугачевой и Владимира Путина, и в концепции всего действа это знаменовало наступление в России эпохи ностальгического паноптикума — сочетания традиций брежневского застоя и простонародной шансонной бульварщины. Именно тогда, еще в 2004 году, эстетически было угадано ревизионистское направление политики России.

Самым ярким и заметным политическим спектаклем последнего десятилетия следует признать «Час восемнадцать» «Театр.doc» — полудокументальное-полусочиненное восстановление последних часов жизни убитого в СИЗО Сергея Магнитского. Эффект «Часа восемнадцать» оказался настолько велик, что этот спектакль Михаила Угарова и Елены Греминой, возможно, оказал влияние и на принятие «закона Сергея Магнитского», и уж точно значительно увеличил уровень знания об этой трагедии. Чрезвычайно сильным был и спектакль того же театра — «Сентябрь.doc», единственный спектакль в России о трагедии Беслана, сделанный на материале высказываний в блогосфере. В России его обвиняли в происламских позициях, а на гастролях в Европе — в пророссийских, что, очевидно, говорит о его беспристрастности.

Большой резонанс получил проект «Антитела» Михаила Патласова в театре «Балтийский дом» — здесь в перекрестном диалоге двух противоборствующих сторон рассказывалось о Петербурге как месте эскалации фашистских и антифашистских настроений. Основной интонацией постановки стало представление о России как о стране колоссального социального неравенства и социального брожения, обеспокоенности. «Антитела» фиксировали крайнюю точку неблагополучия, давая портрет молодого поколения, готового к персональной жертве ради индивидуально понятой идеи общественного блага. Примерно о том же — но в более радикальной форме — говорили и «Отморозки» в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. В спектакле по повести Захара Прилепина революционная молодежь, сражающаяся с режимом, была представлена как потенциальная жертва будущих социальных катаклизмов, поколение, которое будет, словно гекатомба, истреблено в вихре правого поворота.

Валерий Фокин провел параллель между рулеткой середины XIX века и идеями здорового образа жизни — как прозападными игрушками, искушающими падкого до азарта русского человека

Современная пьеса в России очень часто выражает себя в жанре антиутопии. И здесь, разумеется, также находится место политической обеспокоенности. Можно смело представить себе новую пьесу в России как прямое следствие социальных конфликтов в обществе, тем более что «новую драму» пишут, как правило, провинциалы, у которых обострено чувство неравенства и есть реальное знание предмета. Наиболее ярко это выражено в «Экспонатах» Вячеслава Дурненкова и «Острове Рикоту» Натальи Мошиной — пьесах, трактующих Россию как страну непостижимую, заповедную, алогичную, где любое социальное экспериментирование тонет в мистицизме, вязкости, своенравности русского характера.

Еще три художника часто допускают в своем творчестве политические мотивы. Во-первых, это екатеринбуржец Николай Коляда, рисующий в спектаклях по Шекспиру, Пушкину и Гоголю Россию как страну, изнасилованную чиновниками, властью. В «Борисе Годунове» безмолвствующий народ — это рота матрешек на подносе под хохлому, которую чуть что подают царю в качестве подарка, который можно использовать как угодно. В «Ревизоре» толпа гоголевских чиновников со смесью тюремных и церковных атрибутов с радостью месит грязь, втаптывая в смертельную жижу растения, которые высаживают аутичные, жалкие и не верящие в свое ремесло бабы.

Во-вторых, это Владимир Панков. В «Докторе» он говорил о нищете и бесперспективности заброшенной российской провинции, о дегуманизации человека, лишенного перспективы. В спектакле «Я, пулеметчик» он говорил о вирусе терроризма, ставшего нормой бытия для россиян. В «Переходе» группа артистов вставала на авансцену и пела фьюжн из трех российских гимнов — царского, сталинского и современного. Слова и мелодии сливались воедино. Причем это было зрительской провокацией — некоторые посетители даже вставали при первых тактах, но затем садились снова, пристыженные колоссальной иронией, которая была заложена в этом жесте.

В-третьих, это Константин Богомолов. Две последние работы Константина Богомолова вызвали настоящий скандал с политическим звучанием: в «Идеальном муже» и «Карамазовых» (МХТ) режиссер методом политического фарса, социальной сатиры прямым текстом стал говорить о самых болезненных темах в современной России — о слиянии церкви с политикой и криминалом, о лицемерии и аморализме власти, толкующей обществу о морали.

Дополняет картину существенная деталь: дилогия Театра им. Йозефа Бойса и Сахаровского центра «Груз молчания» и «Внуки. Второй акт» (автор Михаил Калужский). Здесь художники призывали современную Россию тщательнее работать со своей памятью. Звучал голос родственников военных и партийных преступников Германии и СССР. Две страны, пережившие травматический опыт тоталитарных режимов, по-разному «утилизируют» тяжелую память. Чем дальше в будущее, тем более высветляется история, прошлое. Так ли уж благостен этот процесс и как нам залечить незаживающие раны — спектакли пытались поработать с драмой памяти.

В «Борисе Годунове» безмолвствующий народ — это рота матрешек на подносе под хохлому, которую чуть что подают царю в качестве подарка, который можно использовать как угодно

Эти названные здесь и не названные случаи могут оказаться предтечами мощной эстетической волны — российского политического театра, а могут остаться отдельными яркими точками, так и не ставшими частями единого материка. Но не менее важно и то, что в последние годы русский театр неожиданно стал выступать и как альтернатива политической разобщенности. Сейчас российский театральный истеблишмент готов делать достоянием мировой общественности интересные культурные явление в бывших республиках Советского Союза. Именно культура позволяет вернуть российскому театру важный геополитический статус: быть культурным центром региона. Украинские, белорусские, среднеазитские, кавказские феномены в области театра и драматургии реализуются не через свою крайне ослабленную инфраструктуру, но чаще именно через Россию. В этом смысле театр занимается политикой — на этой раз политикой культурного объединения.

В спектакле «Театр.doc» «Акын-опера» играют таджики, работающие на низкооплачиваемых должностях в Москве. В ходе действия из их рассказов зритель узнает, что в своем прошлом они были гуманитариями, артистами, учителями. Так спектакль напоминает, что политика может каждого из нас сделать беженцем, а театр — дать возможность профессиональной реабилитации.